2025.08.07

【インタビュー:AIが安藤先生に聞く】 AIは教育評価をどう変える?数十万体規模AIエージェントと共創する未来、問われる「人間ならではの価値」(後編)

教育の世界にも、テクノロジーの波が着実に押し寄せています。

特に「教育評価」のあり方は、AI技術の進化とともに

大きな変革期を迎えようとしています。

今回は、生成AI教育の第一人者である安藤先生のお話を基に、

教育評価の未来図と、そこで私たちが本当に大切にすべきことは何かを探ります。

◆テクノロジーの進化と倫理的課題:私たちが守るべきもの

もちろん、学習行動がすべて記録されるようになると、

プライバシーやデータの扱いといった倫理的な課題が生じます。

この点について安藤先生は、「データ主権の考え方に基づき、

学習ログは国内サーバーで厳格に管理することや、

過去の失敗から学び直す『再出発権』としてログのリセットを可能にすること、

AIの判断に疑問が生じた場合の透明性ある

『説明可能な仲裁』の仕組みなどが不可欠」と強調します。

テクノロジーの恩恵を最大限に活かしつつ、

個人の尊厳を守るためのルール作りと運用が極めて重要になります。

◆未来へのロードマップと、私たちが育むべき「人間ならではの質」

こうした未来の教育評価は、一足飛びに実現するわけではありません。

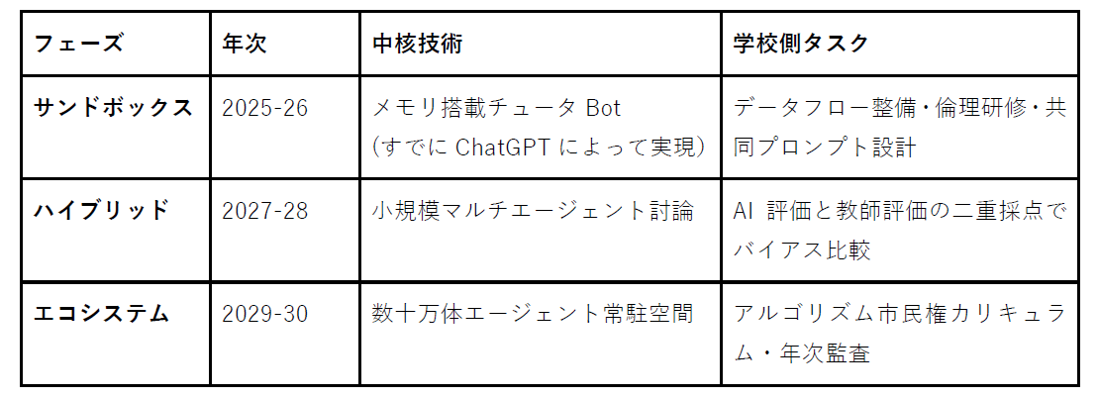

安藤先生によると、AIチューターを導入する「サンドボックス期」、

小規模なAIエージェントと討論などを行う「ハイブリッド期」、

そして最終的に数十万体規模AIエージェントが常にいるような「エコシステム期」へと、

2030年頃までを見据えた段階的な移行が想定されると考えられます

そして、最も重要なのは、

「技術が進めば進むほど、逆に人間性が問われる」という安藤先生の言葉です。

AIが知識の伝達や単純な評価を代替できるようになった時、

私たち人間、特に教育に携わる者や学ぶ者自身に求められるのは、

「人間ならではの質」です。

他者への共感力、粘り強く交渉する力、

自分自身の価値観と行動を一貫させる誠実さといった、

社会的な知性や人間性が、これからの教育評価の中心になってくるのかもしれません。

◆おわりに:あなたにとって、未来の教育で本当に大切なものは?

AIが教育評価のあり方を根本から変えようとしている今、

私たちは改めて「教育とは何か」「評価とは何のためにあるのか」を

問い直す時期に来ています。

もし将来、AIが採点のような作業を肩代わりしてくれるようになったとしたら、

教育の現場で本当に価値がある、あるいは人間ならではと評価される「質」とは、

具体的に一体どのようなものだとあなたは考えますか?

そして、そうした質を私たちはどうやって見極め、

どうやって育んでいくことになるのでしょうか?

安藤 昇

スタディサプリ情報Ⅰ講師

青山学院大学・青山学院中等部講師

Empower Canvassador 2025

生成AI教育コンサルタント。全国の学校でDXハイスクール導入をサポート中。

スタディサプリの情報Ⅰ講師を担当し、YouTubeチャンネル「GIGAch」は登録者数3万人超。

Hulu番組「めざせ!プログラミングスター」に講師として出演。

AIと教育を組み合わせた新しい学びに挑戦しています。